Лучшие покупатели тепловизионного оборудования второго поколения в китае

Когда говорят про тепловизоры второго поколения в Китае, многие сразу думают про гигантов вроде Hikvision или Dahua. Но реальность сложнее — там есть целый пласт нишевых промышленных заказчиков, которые годами работают с такими системами, но редко мелькают в аналитике. Я сам через это проходил, когда помогал ООО Сиань Минси Тайда выстраивать логистику для их модулей. Кстати, их сайт https://www.mxtd.ru — неплохой пример того, как технические спецификации могут маскировать реальные потребности клиентов.

Кто на самом деле покупает

В Шэньчжэне я видел, как небольшие фабрики по ремонту электроники берут тепловизоры второго поколения не для модных применений, а для банального поиска перегрева на платах. Причём берут партиями по 3-5 штук — не самые дорогие модели, но с требованием по калибровке раз в полгода. Это та самая аудитория, которую упускают крупные вендоры.

Ещё один сегмент — сервисные центры по обслуживанию промышленных холодильников. Казалось бы, тривиальная задача, но там нужна именно стабильность показателей, а не сверхвысокое разрешение. Как-то раз мы поставили партию оборудования через ООО Сиань Минси Тайда, и выяснилось, что их модули как раз подходят под такие условия — работают при -20°C без дополнительного подогрева.

А вот с горнодобывающими компаниями вышла осечка. Думали, их инженеры будут рады новым тепловизорам, но оказалось, что там важнее ремонтопригодность на месте. Наши образцы с матрицами второго поколения хоть и давали чёткую картинку, но при поломке требовали отправки в сервисный центр. Пришлось пересматривать подход.

Технические нюансы, которые влияют на покупку

Разрешение 640x512 до сих пор остаётся золотым стандартом для многих, хотя вендоры активно продвигают более высокие параметры. Но когда я общаюсь с технологами на заводах, они честно говорят: 'Нам главное видеть перепад в 2-3 градуса, а не красивую картинку'.

Вот тут как раз преимущество тепловизоров второго поколения — стабильность измерений при скачках напряжения. В том же Китае с этим бывают проблемы в промзонах, и более простые модели начинают 'плыть'. Кстати, на сайте mxtd.ru есть хорошее описание именно по этому аспекту — как раз то, что цепляет практиков.

Ещё момент — совместимость с локальным ПО. Китайские инженеры часто используют свои программы для анализа термограмм, и если тепловизор не экспортирует данные в нужном формате, его не купят, даже с лучшей оптикой. Мы однажды потеряли контракт именно из-за такого формального момента.

Географические особенности спроса

В Гуандуне основной спрос идёт от производителей электроники — там тепловизоры используют для контроля качества пайки. Причём интересно, что они часто заказывают оборудование без корпусов — просто модули для встраивания в свои линии. ООО Сиань Минси Тайда как раз предлагает такие решения, что даёт им преимущество перед западными производителями.

В Шанхае другой тренд — там больше научных институтов, которые требуют калибровку под конкретные исследовательские задачи. Помню, как для одной лаборатории пришлось перепрошивать ПО тепловизора, чтобы он работал с их алгоритмами обработки. Это та самая кастомизация, которую крупные бренды не всегда готовы предоставить.

А вот в северных провинциях типа Хэйлунцзян основной покупатель — энергетики. Они берут тепловизоры для диагностики ЛЭП, причём в условиях морозов до -40°C. Тут уже важна не только точность, но и возможность работы в толстых перчатках — интерфейс должен быть предельно простым.

Ошибки в продвижении оборудования

Сначала мы думали, что главное — технические характеристики. Размещали в каталогах таблицы с разрешением, температурным диапазоном, точностью... А оказалось, что китайских инженеров больше интересует скорость отклика и возможность быстрой замены вышедших из строя компонентов.

Ещё один провал — попытка продвигать тепловизоры как универсальное решение. На практике каждая отрасль хочет видеть узкоспециализированное оборудование. Те же специалисты по HVAC требуют встроенные библиотеки для анализа систем вентиляции, а электронщикам нужны режимы для поиска коротких замыканий.

Сейчас ООО Сиань Минси Тайда использует другой подход — они делают акцент на адаптируемости своих решений. На их сайте видно, что они не просто продают тепловизоры, а предлагают доработку под задачи заказчика. Это как раз то, что ценится на китайском рынке.

Что изменилось с приходом второго поколения

Раньше тепловизоры первого поколения часто использовались как дорогой измерительный инструмент — берегли, калибровали, использовали только для критичных задач. Сейчас же тепловизоры второго поколения всё чаще работают в режиме 24/7 как часть производственной линии.

Это породило новый спрос — на ресурс работы и стабильность. Не секрет, что некоторые матрицы деградируют через 2-3 года постоянной эксплуатации, и китайские покупатели теперь обязательно спрашивают про этот аспект. Причём смотрят не на паспортные данные, а на отзывы других производственников.

Интересно наблюдать, как изменились требования к эргономике. Если раньше главным был вес прибора, то сейчас — расположение кнопок и меню. Китайские операторы часто работают в тесных помещениях, и им важно управлять тепловизором одной рукой. Казалось бы, мелочь, но именно из-за таких мелочей проигрывают конкуренты.

Перспективы сегмента

Судя по тому, что я вижу в технических требованиях последних месяцев, скоро будет бум на гибридные решения — тепловизоры со встроенными пирометрами или датчиками вибрации. Китайские заводы хотят получать комплексные данные с одного прибора.

Ещё один тренд — упрощение документации. Западные производители часто поставляют тепловизоры с многотомными руководствами, а китайские технологи просят 'одностраничную шпаргалку' с основными операциями. ООО Сиань Минси Тайда уже перешла на такой формат — и это оценили.

Лично я считаю, что следующий виток развития будет связан не с улучшением технических параметров, а с адаптацией под конкретные технологические процессы. Тепловизоры станут не просто измерительными приборами, а частью систем принятия решений. И те производители, которые поймут это первыми, захватят львиную долю рынка.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Клещевые клещи-мультиметры UT201

Клещевые клещи-мультиметры UT201 -

Промышленный эндоскоп с двойным объективом ручного типа UT668

Промышленный эндоскоп с двойным объективом ручного типа UT668 -

Цифровой мультиметр- осциллограф UT81A+

Цифровой мультиметр- осциллограф UT81A+ -

Осциллографический мультиметр UT81D+

Осциллографический мультиметр UT81D+ -

Цифровые клещи UT216B

Цифровые клещи UT216B -

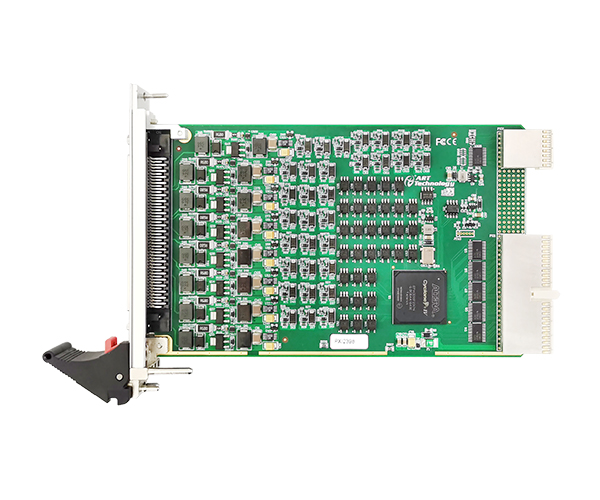

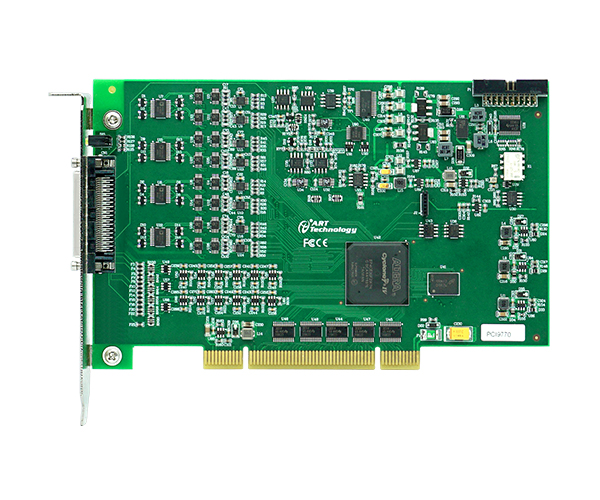

Многофункциональная плата сбора данных PI-PXIe9774

Многофункциональная плата сбора данных PI-PXIe9774 -

Цифровой мультиметр UT58C

Цифровой мультиметр UT58C -

Цифровой мультиметр UT18BMAX

Цифровой мультиметр UT18BMAX -

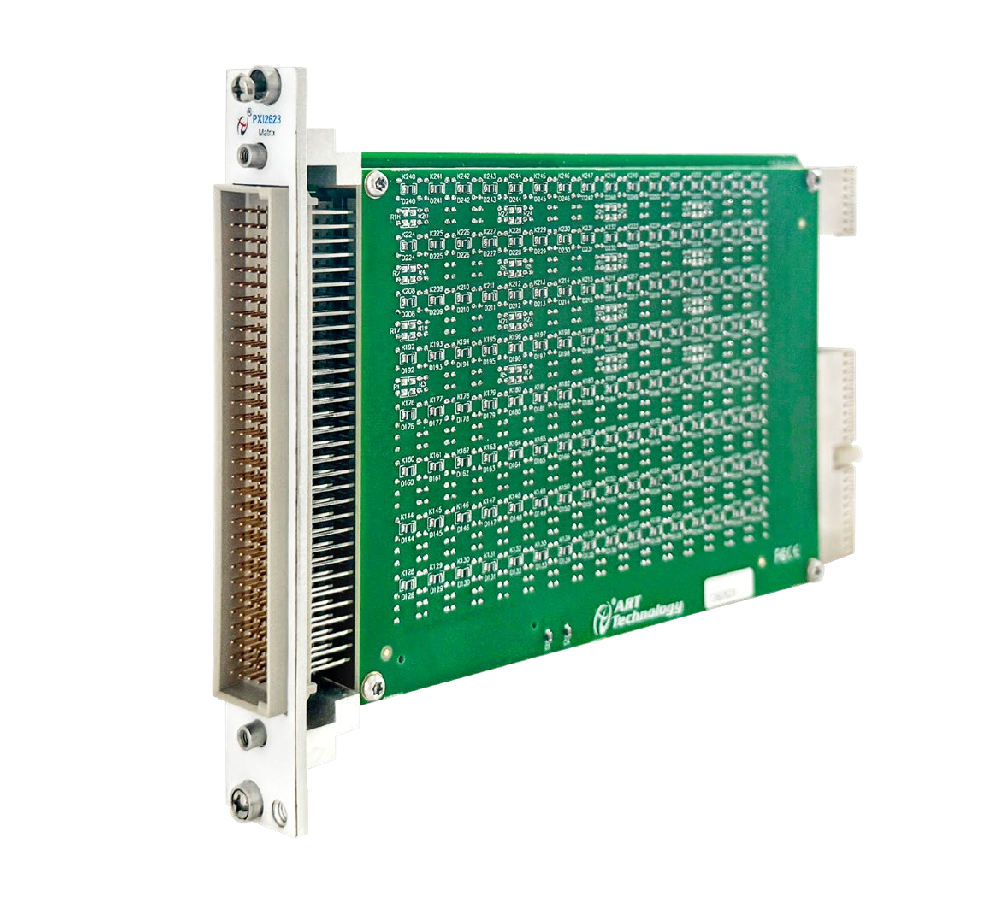

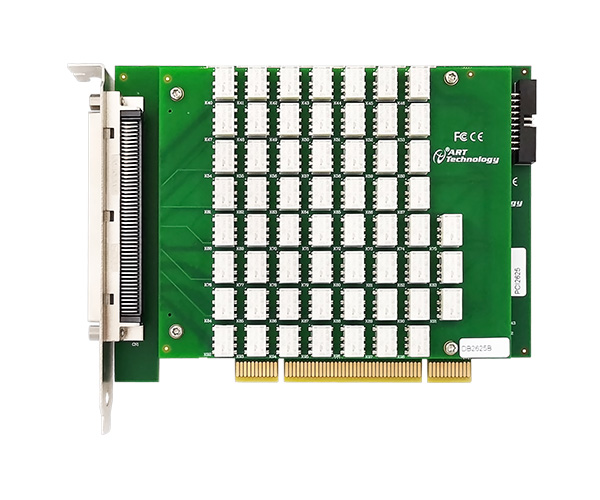

Мультиплексорная коммутационная плата PCI2625

Мультиплексорная коммутационная плата PCI2625 -

Газоанализатор UT334E+

Газоанализатор UT334E+ -

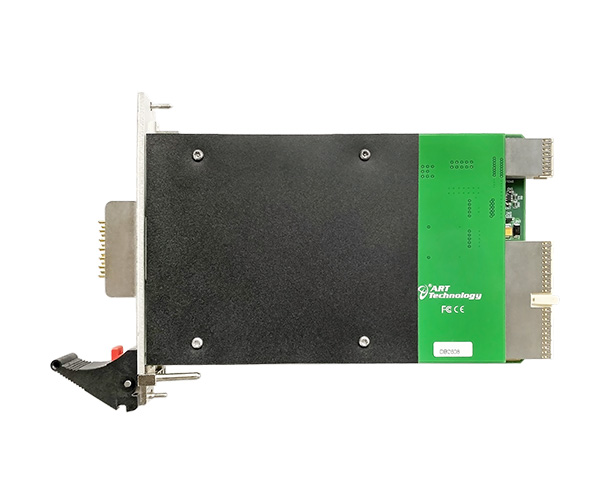

Универсальная коммутационная плата PXI2608

Универсальная коммутационная плата PXI2608 -

Осциллографические клещи UT217A

Осциллографические клещи UT217A

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщик модуля расширения шасси pxie4953 pxie

- Завод по производству рч нагрузки типа sma

- Дешевые bnc рф коаксиальный разъем

- Основные покупатели зажимных амперметров серии dt

- Поставщики внешнего контроллера нулевого слота pxle4950

- измерение анемометром

- Поставщики цифровые мультиметры mastech

- PXIE2010I-1L четырехканальный модуль кондиционирования сигналов

- Анализатор спектра сигналов в китае

- Частотный анализатор спектра в китае